«Жизнь была полосатая…»

Первая редакция «Тани» Алексея Арбузова на сцене РАМТаВера Максимова

Русский журнал, 14 марта 2003 года

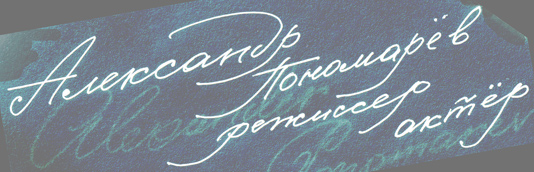

И хотя в программке внятно и простодушно объяснено, почему одаренный, уже известный в Москве режиссер Александр Пономарев (лауреат Золотой маски за «Победу над солнцем» Василия Крученых) взял первый (ранний, несовершенный, романтический), а не второй (более жизненный, известный) вариант знаменитой пьесы Алексея Арбузова «Таня», не раз на протяжении спектакля в эпизодах наивных, сентиментальных, дидактически — нравоучительных, «закольцованных» в излюбленные у автора повторы ситуаций, многозначительных совпадений, зеркально похожих встреч, думалось: «О, с каким сладострастием, «в унисон», вторя друг другу в гневе и словах, будет ругаться (чтобы не сказать — лаяться) известная часть нынешней новой критики, «строгой», подозрительной, непримиримой к искусству советского времени.

Премьера в РАМТе состоялась на днях и «ругательный процесс» пошел. Хотя куда интересней было бы разобраться, почему Александр Пономарев, в режиссерской юности увлеченный обэриутами, спектаклем которого в конце 80-х открылись в Москве «Творческие мастерские», первым поставивший в Москве «Елизавету Бам» Хармса, возвращающий на сцену полузабытого русского «гения» Хлебникова, в литературе осведомленный и культурный, в выборе репертуара — привередливый и с изысками, обладающий несомненным вкусом, взял к постановке пьесу несовершенную и наивную, моментами даже смешную в своей «полусказочной», романтической сочиненности о совсем «не сказочном» времени.

Потому, что считает ее — «самой романтической историей любви отечественной драматургии». Потому, что она возвращает нас к тем «далеким временам, когда наши дедушки и бабушки были молодыми, веселыми, бесшабашными, влюбленными и наивными. Когда вера в себя и свое предназначение была сильнее стремления к комфорту и спокойной жизни, а настоящая любовь не шла ни на какие компромиссы».

Записанное со слов режиссера (кратко, до категорической однозначности, как и полагается в программке, а не в ученой статье) легко оспорить. Особенно тем, кто считает, что семьдесят лет нашей истории поколения «бабушек, мам и пап» только и делали, что сидели под дверью с узелками, тряслись от страха и ждали, когда за ними придут, а о советском прошлом ни думать, ни писать не нужно, а если писать или ставить то в жанре карикатуры, фельетона, или в жутковатом стиле нынешней «новой драмы», где гигантски разросшееся «ухо» и расширенный глазной зрачок заменили мозг и мысль, воображение и фантазию, не говоря уже об умении отбора и обязательности мастерства.

Между тем, именно с этой первой редакции начинался Алексей Арбузов, не только один из самых одаренных и театральных авторов советской сцены, но еще и самых не политизированных, социально не озабоченных», как категорически требовалось согласно господствующей «доктрине» искусства. Недаром в советские и постсоветские времена его больше других наших драматургов ставили не только в восточной, но и в западной Европе, в высококультурной, с богатейшей сценической традицией и собственной школой Англии, например.

Черновики читать всегда интересно, в особенности сегодня, прорываясь сквозь авторскую гладкопись и искажения саморедактуры советского времени.

Первая редакция «Тани» — не черновик. Но в ней — мелодраматической, с солидной дозой сибирской экзотики, романтики дальних дорог, типичной в 30-е годы, художественно неравноценной в московской и сибирской частях, есть увлекательная возможность обнаружить, как это время драматург видел и ощущал, от чего он в последствии отказался , что сохранил, утвердил, развил в себе.

О первой редакции пьесы ныне вспоминают нечасто. Ее полностью заслонила знаменитая вторая. Даже в великолепном исследовании Майи Туровской о Бабановой начальный вариант хоть и называется несколько раз, но описание, восстановление, анализ легендарной бабановской роли идет как бы по второй редакции «Тани».

Между тем, утратившая своего Мастера — Бога — Мейерхольда, Бабанова, категорическая и нетерпимая, вечно недовольная режиссурой и драматургами, решительно отвергавшая даже самых талантливых, услышав пьесу в авторском чтении, не потребовав доделок и переделок, с необъяснимой легкостью приняла и принесла в театр именно эту редакцию, упрямо боролась за нее. Ей посвященный, ее пленительным образом навеянный, первый вариант «Тани» в Театре Революции играли с 1939-го года, долго, при невероятных аншлагах, лишь в 1947-м заменив второй и окончательной редакцией, где уже не было романтического и таинственного таежного охотника Игната Соколова, явившегося на смену неверному и любимому мужу Тани — Герману, а был вполне жизненный и узнаваемый, к тому же еще и прекрасно сыгранный Александром Хановым начальник огромного золотоносного района Игнатов. Исчезла и обширная «интернациональная» сцена на автобусной станции в тайге с участием русских и китайцев, шумливого и говорливого председателя близлежащего еврейского колхоза, приехавшего забрать пианино, доставленное из столицы в глухомань. Таня появляется здесь вместе с девушками-хетагуровками.

В сложившейся более чем за полстолетия, забронзовевшей легенде Тани-Бабановой теперь уже и по старым рецензиям не разберешь, что играла она в этой полной энтузиазма, восторга, спешки, таежной сцене, как «строила» отношения с экзотическим охотником, полудикарем Соколовым.

Беспримерный успех пьесы (и в начальном ее варианте тоже) легко объяснить участием самой Бабановой, великой, обожаемой, недоступной и замкнутой; режиссурой обогнавшего свое время и недооцененного Андрея Лобанова; а еще — неистребимой при любом социальном строе человеческой тягой к «легкому воздуху» и свету, человечности и любви, чего было в обилии и в первой, и во второй редакции арбузовской пьесы. При желании, можно вспомнить и о «совковости», то есть искаженности, неполноценности тогдашнего массового восприятия искусства.

Куда труднее объяснить решительный выбор Бабановой. Уж конечно, не «советскостью» ее. Ибо актриса классики, в ранние мейерхольдовские годы несравненно воплощавшая у Мастера иностранных кабаретных девушек — «разложенок», певичек и танцорок; «иноземные» роли (Стеллу в «Великодушном рогоносце» и китайчонка Боя в «Рычи, Китай!..»), позже в образах своих современниц она «советского» не играла. В плачущей и смеющейся жене командированного в Америку ИТР Колокольчиковой (»Мой друг» Н.Погодина), из шестнадцати слов создала шедевр. В не менее легендарной, чем Таня, Анке из «Поэмы о топоре» и Маше в «После бала» Н.Погодина — она играла не работниц, не домохозяек, не колхозниц а «маленьких богинь». «Земного в ней на сцене ничего не было», — утверждает единственная и любимая ученица Бабановой — Татьяна Карпова. Она и в Любке Шевцовой играла не краснодонскую комсомолку-подпольщицу, а «чудо», которое стоит в пестром воздушном платье у околицы с прутиком в руке и, остолбенев, засматриваются на нее и отступающие наши, и наступающие немцы.

Трудно судить из сегодняшнего далека, но выбор великой актрисы — максималистки, всерьез утверждавшей, что играть любовь она не умеет, тогда как не умела она играть «секс», наверное, решил самый тип любви, воссозданный автором, — пожизненной и небывалой, заполонившей собой все; любви-тайны, не зависимой от того рядом ли возлюбленный или навсегда потерян.

Естественно, что Александр Пономарев ставил спектакль о любви, получив в свое распоряжение чудесно талантливую актрису — дебютантку Дарью Семенову, выпускницу ГИТИСа, знающую о Бабановой, но сыгравшую Таню не в следовании и подражании легенде, а в уважительной, деликатной, но полемике с ней.

Там была уникальность и необыкновенность, возведенные в абсолют; изначальное чудо женственности, пропущенное заурядным избранником. Здесь — постепенное и трудное, в нестерпимости утрат — мужа, сына; в унижении изменой возникающая и расцветающая в девочке-сорванце женственность, очаровательная взрослость.

Таня Бабановой, как Маленький принц Сент-Экзюпери, которого она впоследствии гениально «прочитает» на радио, вполне могла возникнуть из звезд и лунного света. Таня Семеновой приехала из провинциального Краснодара. Старательно ударяя по клавишам расстроенного пианино, она тонким чистым детским голоском, от застенчивости не очень внятно, пела шотландскую песенку. Голос Бабановой в ее знаменитом на десятилетия вперед романсе «Как нежна, как хрупка любовь людская…» звучал словно «музыка небесных сфер».

Зимний, арбатский, домашний рай рядом с любимым Германом был сыгран молодой актрисой с детской звонкостью, в захлебе любовью; в полетности перемещений по квартире; без тревог и предчувствий, без вслушивания в «знаки» (как у Бабановой и как в пьесе, где приносят известие о заболевшем ребенке соседей); с абсолютной верой в то, что счастье вечно.

Два эпизода после бегства — в одиночестве, под опекой бывшей домработницы Дуси (в первом составе — Ульяна Урванцева), и дусиной бабушки, бывшей купчихи (Татьяна Шатилова) — тянулись и длились на повторяющихся паузах, в погашенности интонаций, в разреженности немногих реплик, натужных, против собственной воли, вопросов о Германе и Шамановой, в которых слышалась не прошедшая любовь и мучающая ревность.

В многолюдных — не «таниных» сценах — праздничной, в Москве, с гостями Германа, где хозяйке дома неловко и словно бы уже нет места рядом с ярко красивой, большой, уверенной в себе, «старшей» Шамановой (Наталья Чернявская); и на таежной станции — актриса Дарья Семенова не терялась и была заметна. В тайге среди веселых, танцующих, орущих, жадно ждущих автобуса и новой судьбы хетагуровок — сидела отстраненно и тихо, бледная и молчаливая. Девушки ехали на Дальний Восток по своей воле. Она — словно бы следуя за ними, убегая от прошлого.

Но смерть сына была пережита с такой трагической силой, с таким высоким достоинством и целомудренной сдержанностью, что невольно думалось: эта стриженая девочка с бледным, почти не тронутым гримом лицом, в ширпотребовском бежевом свитерке, в недорогих платьях с буфиками-рукавчиками, которым никто не станет подражать, как подражали пуховой бабановской шапочке с ушками и ее синей в горох сатиновой юбке с белой кофточкой, наверное, понравилась бы самой изысканной и самой требовательной из наших актрис.

Любовь связует и наполняет новый спектакль РАМТа, но в решении Пономарева, в отличие от лобановского и бабановского, не становится главным и единственным смыслом и оправданием постановки. Судя по тому, что мы видим, слышим, ощущаем на сцене, режиссер верно уловил разницу редакций. Вторая, главная и основная, по мере авторских переделок становилась все более камерной. Первая при всех ее несовершенствах и наивностях была «панорамней» и шире, более распахнута «во вне».

В спектакле Пономарева — белизна и просторность, воздушность жилища молодоженов, студентки и инженера-геолога, в действительности, в Москве 30-х годов, раздробленной на комнаты-кельи в коммуналках, — невозможного. Здесь мало мебели и много света, и белые стены снижаются к горизонту сцены, смыкая экстерьер с интерьером, так что, алый на белом фоне, виден, как знак времени и напоминание о «величественном», раздвоенный «зубец» кремлевской стены.

На квартире Германа собрались друзья — геологи. В лобановском спектакле — симпатичные штатские мужчины в кургузых пиджачках с накладными плечами и широким брюками, здесь — они в полувоенном и белом, подпоясанные узкими кавказскими ремешками, с усиками — каплей под носом, как у Кагановича, и по «моде Вождя» — в сапогах. На Арбате у Тани и Германа полувоенное белое преобладает так же, как неподалеку в Кремле или на Лубянке — полувоенное защитного цвета. (Сценография и костюмы Елены Мирошниченко, художник по свету — Сергей Мартынов).

И Таня в мучительном ожидании кризиса в болезни сына, нажимает и нажимает кнопку странной игрушки — маленькой кремлевской башни с красной звездой. И музыка советских композиторов, собранная в спектакле, и тщательно выверенные по силуэтам, тканям, моде костюмы персонажей — все из времени 30-х.

Пономарев выбирает раннюю — панорамную — редакцию пьесы Арбузова потому, что она дает ему возможность показать, стилизовать и концентрировать время, по сию пору не прочитанное, остающееся загадкой.

Его ужас и трагизм мы ощутили. Природа его энтузиазма, романтических массовых устремлений, веры и надежд остается неразгаданной. Тень другой пьесы, с участием Арбузова, коллективно сочиненной в его студии сороковых годов — «Города на заре», встает за спектаклем Пономарева. Не настоящая история города Комсомольска (в первой редакции «Тани» — Стальграда), но и не ложь. Рабством, страхом или тупостью не объяснишь веру и убежденность тогдашних студийцев — актеров Максима Грекова, Зиновия Гердта или Багрицкого-младшего, интеллигентов, добровольцев 41 года, заплативших за идею и отечество ранней смертью или тяжкими ранениями.

Но при обилии безусловных, знаковых примет времени, режиссеру важно и увлекательно было воссоздать не столько подлинность его, вместившего не один страх и несвободу, но еще и любовь, не отменимую и вечную автономию любви, сколько прекрасную иллюзию, которую разделяли и молодой Арбузов, и многие другие, отнюдь не бесталанные художники советской эпохи. Не только Симонов, в первых поэмах и пьесах писавший о дальних странствиях, о стройке от границ до границ, о настоящем деле настоящих людей и о большой трудной любви, но (до поры) и многомудрый, старший по возрасту Юрий Олеша, у которого в романе «Зависть» мы находим чистоту и мужественность нового человека, освобожденного от скученности и мелочей быта; утреннюю свежесть его жилищ (почти таких, как у Пономарева в спектакле); улицы социалистического города, политые ключевой водой, утопающие в зелени и прохладе. Текст свидетельствует, что авторы веруют и видят «так», а не конъюнктурно-ремесленно принуждают себя.

Пономарев читает историю Тани их глазами, пропускает ее через их мирочувствование. Но, современный человек, вслед за автором Арбузовым любящий своих героев, он не может и на мгновение забыть, что знает о времени и другое, чего не знали они.

От молодого зрителя, утомленного грязью и мусором нынешнего театра, с щедрым душевным откликом принимающего светлую, скорее лирическую, чем романтическую атмосферу спектакля, не скрыта ирония, которую режиссер в свое творение обильно вводит. Дусина бабка — купчиха, из «раскулаченных», посажена им возле тумбочки и неотступно следит за фотографией Сталина, время от времени крестясь на нее со страхом. В сцене на таежной станции иронией подчеркнуто малое авторское знание ситуации и места действия, где Арбузов никогда не бывал и быть не мог, ибо таких станций с «пианинами», автобусами и китайской чайной в тридцатые годы в сибирской тайге не существовало. И не нарочно ли (для смеха?!) в неприкосновенности оставлен охотник Игнат Соколов, у большого и красивого актера Александра Суворова похожий на куклу Кинг-Конга?

Большая доза иронии приходится на сибирские сцены. Отчего возникает нежелательный эффект снижения спектакля к финалу. Что-то совсем не сыграно. Расставание (или не расставание) Тани с Германом и своей прежней любовью; отношения с Соколовым… Сцена в клубе, сохраненная в двух редакциях, некогда гениально поставленная Лобановым, у Пономарева — никакая. Едва не замерзшую у самых стен рабочего клуба Таню приносят и кладут на стол — помост, не оказывая ей никакой помощи, и она, окруженная участниками самодеятельного спектакля, изредка убегающими со сцены, лежит, вытянувшись неподвижно рядом со станковым пулеметом, то ли мертвая, то ли живая.

Что-то сыграно крикливо и грубо… Девушки-хетагуровки, например, с их плясками-частушками. Весельчак — шофер…

Но при всем этом спектакль РАМТа талантлив и режиссер — тоже. Так что фигур и личностей в когорте новых постановщиков прибавилось в числе.